「クラウドに保存しておいて!」

「サーバーからデータを取得しますね」

こういう言葉、最近よく耳にしませんか?

でも実際、「クラウド」と「サーバー」の違いって何?って聞かれると、ちょっとモヤっとしませんか?

今回は、「クラウド」「サーバー」「API」について、IT初心者の方でもイメージできるように、できるだけサクッとわかりやすく解説します。

クラウドとは?ざっくり言うと「ネット上の倉庫」

クラウドとは、簡単にいうと「インターネットを通じて利用できるサービスやデータのこと」。

もっとざっくり言えば、「ネット上にある倉庫や作業場」といった感じです。

例えば…

- 写真をスマホからGoogleフォトに保存する → クラウドに保存

- GmailやOutlookなどのメールを使う → クラウド型のメールサービス

- GoogleドキュメントやExcel Onlineで共同作業 → クラウド上で作業

つまり、自分のパソコンの中だけで完結せず、どこからでもアクセスできるのがクラウドの大きなメリットです。

サーバーとは?クラウドの「中の人」的存在

サーバーとは、情報を保管・処理して、必要なときに提供してくれる「コンピューターの中枢」のようなものです。

ただし、ここでよく混乱しがちなのが、

「クラウド=サーバー」なの?

という疑問。

実はこんな関係性です:

- サーバー:データやアプリを保管・処理する「設備」や「仕組み」

- クラウド:サーバーの仕組みをインターネット越しに、サービスとして利用できる状態

要するに「クラウドはサーバーを活用したサービス」なんです。

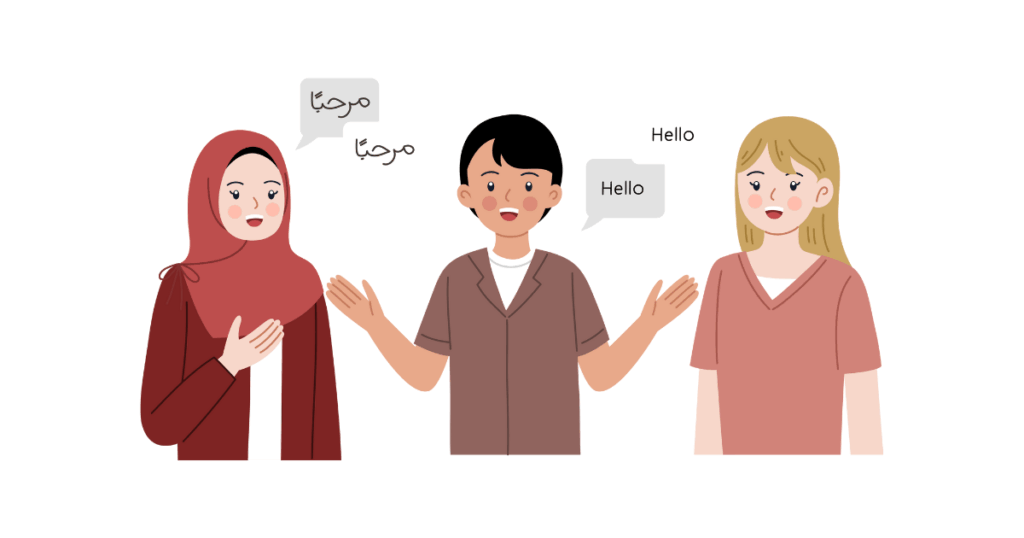

APIとは?システム同士の“橋渡し役”

次にAPI。これは「Application Programming Interface」の略ですが、もうちょっと親しみやすく説明します。

APIは、システムとシステムをつなぐ“通訳さん”みたいな存在。

たとえば、あるアプリが別のサービスの天気情報をリアルタイムで表示できるのも、APIのおかげです。

APIの例:

- 地図アプリに「現在地の天気を表示」→ 天気APIを利用

- 飲食店サイトに「食べログのレビューを表示」→ 外部APIを利用

エンジニアの世界では欠かせない仕組みで、システムの効率化にも一役買っています。

まとめ:3つのキーワード、イメージはこんな感じ!

| 用語 | イメージ | 役割 |

|---|---|---|

| クラウド | ネット上の倉庫・作業場 | どこでも使えるサービス |

| サーバー | システムの心臓部 | データやアプリの土台 |

| API | 通訳・橋渡し役 | システム同士の連携 |

こんな人に知ってほしい

- システム開発に関わり始めた方

- パソコンをもっと効率よく使いたい方

- Webデザインやプログラミングを学んでいる方

- IT用語が出てくる会話にモヤモヤしていた方

「ふんわり聞いたことあるけど、なんだかピンとこなかった…」という言葉も、仕組みを知るだけで使いこなせるようになります!

EXE MATE株式会社では、こうしたITの“わからない”を“使いこなせる”に変えるサポートもしています。

課題解決のための『必殺技』を、これからもたくさんお届けしていきます!

コメント